La nuova serie Netflix evidenzia il divario generazionale tra adolescenti e adulti, il lato oscuro del web e il “codice segreto” dei ragazzi.

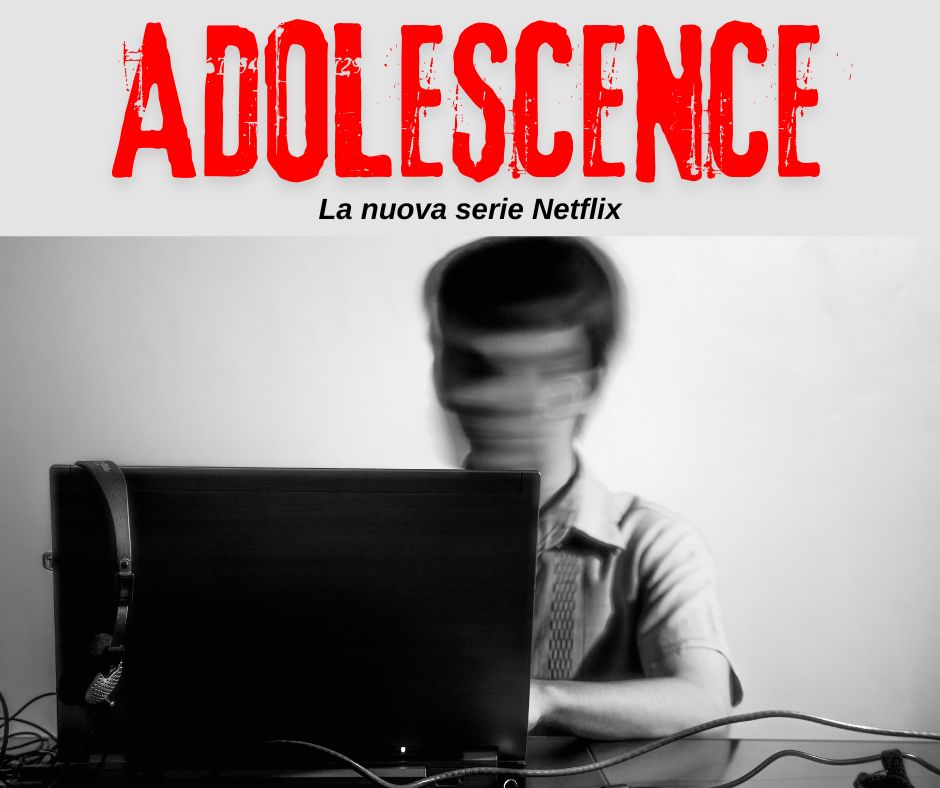

“Geniale”, “rivoluzionaria”, “intensa”. Così la miniserie inglese “Adolescence” è stata definita dal pubblico. Senza pubblicità, solo con il passaparola è diventata la serie tv del momento, la più vista su Netflix. Non si tratta di una semplice visione, ma di un’esperienza vera e propria in un mondo pieno di segreti, spesso molto pericolosi.

Il primo dei quattro episodi si apre con il ritrovamento, in una cittadina britannica, del corpo di Katie Leonard, una quattordicenne benvoluta. Poco dopo, il tredicenne Jamie Miller viene arrestato con l’accusa di omicidio. La comunità, all’inizio solidale, diventa ostile, mentre i social network costruiscono teorie e condanne pubbliche. Ma cosa ha spinto un ragazzo così tranquillo a compiere un gesto così estremo? È stato davvero lui o si tratta di un errore giudiziario? Nel corso della serie, il ragazzo introverso e appassionato di videogiochi viene sottoposto a durissimi interrogatori, mentre è costretto ad affrontare la pressione mediatica e l’odio collettivo creato da hashtag virali e fake news.

Nulla è lasciato al caso e tutto è studiato nei minimi dettagli, sia per quanto concerne le fasi dell’arresto e dell’interrogatorio, sia i riferimenti alle strategie messe in atto dalla psicologa nelle sedute con il giovanissimo imputato. Ad esempio nel terzo episodio, durante il lungo confronto tra Jamie e la psichiatra Briony, quest’ultima utilizza un intelligente espediente per osservare come si pone Jamie nei confronti delle figure che rappresentano l’autorità. La psichiatra gli offre un mezzo panino consapevole che il ripieno non è gradito al ragazzo; questo gesto, come la psicologa Dannielle Haig ha fatto notare, è un modo per scatenare una reazione e studiare il suo comportamento.

Ma l’incredibile realismo di questa serie è ottenuto anche grazie alla realizzazione di ogni episodio in una sola inquadratura senza stacchi di montaggio dal primo all’ultimo secondo. Ogni puntata è stata girata in continuo in unico e lunghissimo piano sequenza, con cameramen acrobati e il telento di uno straordinario regista, Philip Barantini. La serie non segue il classico schema investigativo, ma si concentra sull’analisi del contesto sociale che ha portato un adolescente di oggi a compiere un omicidio. Le ragioni sono legate al cyberbullismo, alla mascolinità tossica e al fenomeno degli involuntary celibates, ossia gruppi di uomini che diffondono ideologie misogine e credono di avere un diritto negato a relazioni sessuali con le donne.

Ad un certo punto, infatti, uno dei personaggi, Adam , figlio dell’ispettore Luke Bascombe, vedendo annaspare il padre tra interrogatori a studenti e studentesse di fronte a docenti senza traccia di autorevolezza, prenderà il padre da parte per guidare il suo sguardo nella giusta direzione. Gli spiegherà il significato segreto di un codice preciso di Instagram che richiama alla manospera (manosphere), parola con cui si identificano tutti quegli spazi di condivisione per la mascolinità tossica, i contenuti e le teorie fortemente misogeni e antifemministi. Sono forum, siti, profili in cui risiede la comunità degli Incel contrazione di involuntary celibates, ossia celibi loro malgrado, non per scelta. Le donne hanno il potere e scelgono con chi avere rapporti sessuali. Secondo la teoria dominante che emerge anche nella serie, la percentuale è così ripartita: l’80% delle donne sceglie soltanto il 20% degli uomini (da qui l’emoji con la scritta “100” cioè la totalità). Sono diversi i simboli che gli Incel utilizzano sui social per riconoscersi e comunicare. La pillola rossa, per esempio, rappresenta la scoperta della presunta verità sulle donne e sul loro atteggiamento, pertanto chi la sceglie ha deciso di voler aderire alla comunità Incel e di manipolare le donne colpevoli del “peccato originario” che lascia fuori dalle relazioni l’80% degli uomini. Invece scegliere la pillola blu vuol dire essere connivente con il sistema che perpetra questo sbilanciamento uomo/donna, avallandone la vessazione. Adam crea pertanto una leggenda delle emoji per il padre come un Virgilio negli orrori del bullismo: nei cuori il rosso sta per amore, il viola per eccitazione, il giallo per interesse, poiché ogni cosa ha un significato ben diverso da quello che gli adulti attribuiscono. Nel caso specifico Katie, la vittima dell’omicidio compiuto dal tredicenne protagonista della serie, era non solo vittima di revenge porn, ma anche colpevole agli occhi dell’assassino di averlo rifiutato e bullizzato on line attraverso l’utilizzo di particolari emoji.

Quanto la tecnologia è responsabile del gesto del protagonista? La famiglia doveva fare di più? Queste le domande più frequenti dopo la visione di “Adolescence”

La tecnologia è ormai entrata nella quotidianità di tutti noi, offrendo continuamente opportunità sempre più entusiasmanti, che hanno ovviamente travolto i giovani, nati in un’epoca frenetica e innovativa. Dalla visione di questa serie TV emerge l’importanza del ruolo degli adulti, i quali devono necessariamente essere delle guide per proteggere “i più innocenti” dai rischi del web. Non solo la famiglia, ma anche la scuola – che nel secondo episodio svela tutta la sua inadeguatezza a gestire la crescente aggressività che investe il mondo adolescenziale – dovrebbe agire in maniera più incisiva nella sensibilizzazione e nella presa di consapevolezza dei rischi che i ragazzi corrono sul web. Attualmente i dati sulle violenze virtuali, il cyberbullismo, il sexting e il revenge porn sono allarmanti, tenendo anche conto dei danni che procurano alle vittime. Si stima che nello scorso anno il 47% degli adolescenti abbia subito cyberbullismo, un dato che fissa un record negativo rispetto agli scorsi anno e che deve preoccupare tutta la nostra società.

Di Federica Dattilo

Classe VC Liceo Scientifico