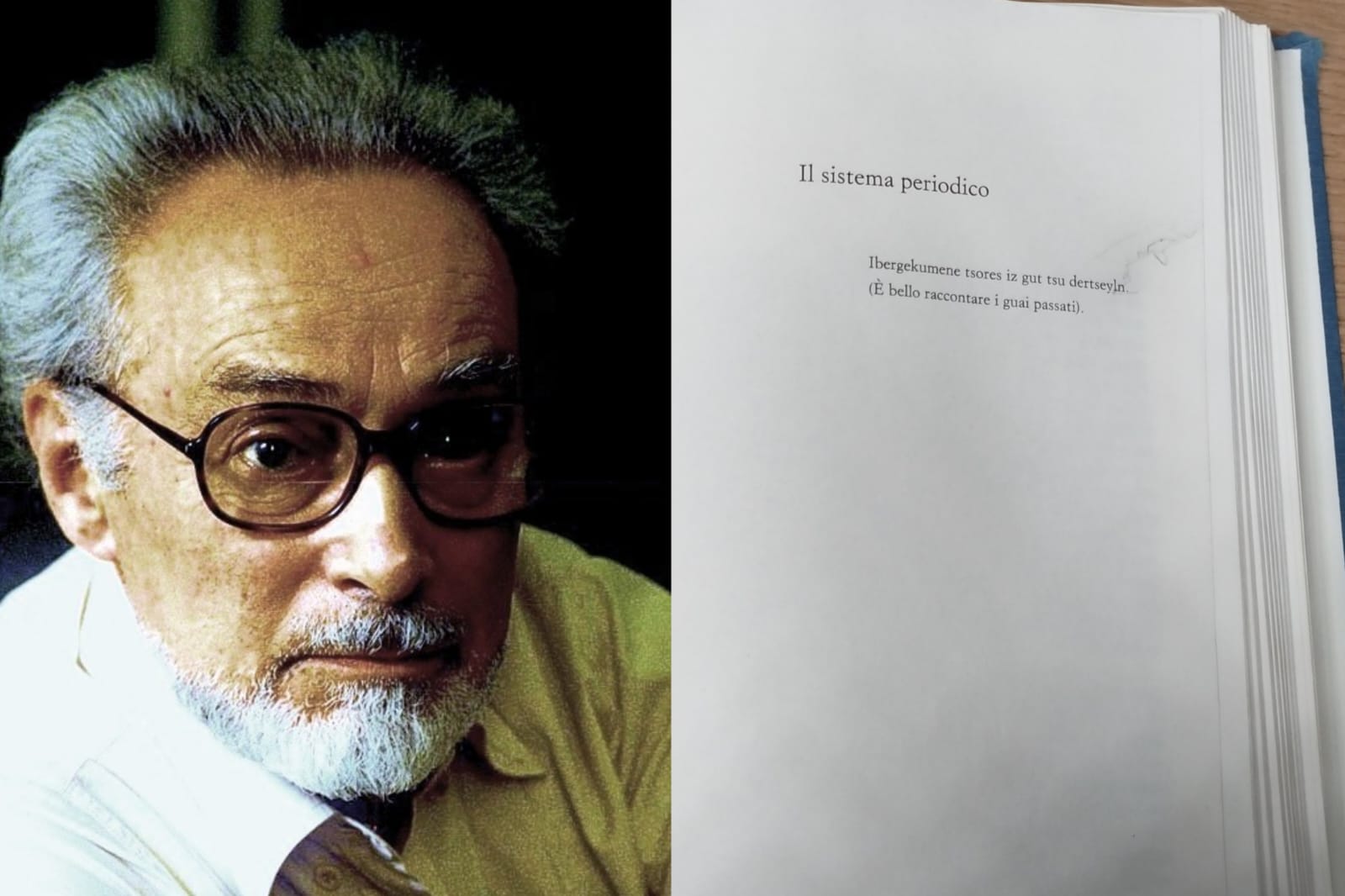

Dallo stesso autore di “Se questo è un uomo”, cinquanta anni fa, veniva pubblicato “Il sistema periodico”, un libro particolare, eletto dalla Royal Institution di Londra nel 2006 come “il più bel libro di scienza mai scritto”.

Primo Levi, dopo aver raccontato le sue esperienze nel campo di concentramento di Auschwitz in un libro-testimonianza tra i più importanti del Novecento, con “Il sistema periodico” si presenta nella sua doppia veste di scrittore e di chimico.

L’autore

Nato a Torino il 31 Luglio 1919, Primo Levi scoprì la sua passione per la chimica da ragazzino in un laboratorio in cui era entrato di nascosto insieme all’amico Enrico. Lì capì, come lui stesso racconta nel capitolo “Idrogeno”, che per lui “la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgeva l’avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge, l’ordine in me, attorno a me e nel mondo”. In quanto ebreo, fu arrestato il 13 Dicembre 1943 in Valle d’Aosta, inviato a Fossoli (Modena) in un campo di raccolta e successivamente ad Auschwitz, dove rimase fino alla liberazione da parte delle truppe russe nel gennaio del 1945. Tornato in Italia, sentì il dovere di raccontare le atrocità del lager per testimoniare e, allo stesso tempo, elaborare il suo dolore. Nonostante l’attività letteraria, non smise mai di osservare con curiosità la natura e di svolgere la sua professione di chimico.

L’opera

Il Sistema Periodico è composto da ventuno capitoli intitolati ciascuno ad un elemento della tavola periodica, ordinati in base ad una logica personale e simbolica piuttosto che secondo la successione della tavola periodica fissata nel 1869 dal chimico russo Dmitrij Mendeleev. Di volta in volta, l’elemento che dà il titolo alla storia ne è anche il protagonista e rappresenta nella sua concretezza gli ostacoli affrontati e le sfide vissute. Attraverso la chimica l’autore, infatti, denuncia ancora una volta l’esperienza della guerra e la deportazione ad Auschwitz, inserendo anche cenni autobiografici, che ripercorrono la sua vita dall’infanzia nella comunità ebraica torinese fino alle lotte per la sopravvivenza e la rinascita. L’opera affronta quindi tematiche sensibilmente complesse come l’identità personale e la memoria storica e offre al lettore la consapevolezza che la conoscenza può illuminare anche i momenti più tragici e bui della vita. La chimica, quindi, oltre ad essere una professione, è anche una chiave per comprendere il mondo e la psiche umana. Cultura scientifica e cultura umanistica finiscono così per coesistere in un intreccio perfetto.

Un’opera a-temporale.

In un’epoca in cui spesso la scienza e la cultura umanistica sembrano percorrere due strade parallele, Il sistema periodico dimostra come l’una sia indispensabile per l’altra. La scienza deve essere vista non solo come un insieme di formalità, di dati e di formule, ma come uno spiraglio sulla complessità e la fragilità dell’esistenza. Ancora prima di Levi anche il fisico e scrittore inglese Charles Percy Snow, con la pubblicazione del saggio Le due culture (1959), aveva dimostrato come l’ostilità che vi è fra la sfera scientifica e quella umanistica sia dannosa per la società e ostacoli il progresso. Come vollero suggerirci Dante, Lucrezio o Empedocle, la fusione fra le due culture è possibile e indispensabile, e solo questa permette di affrontare consapevolmente le sfide del futuro.

Di Pietro Scigliano

Caterina Turco

Rosella Zupi

CLASSE III C Liceo Scientifico